#actu

« Faire commun » dans un monde qui semble nous pousser à l’affrontement

Tous les 3 mois, « Complice », la newsletter de Patte Blanche, arrive dans vos boîtes mail pour proposer nos analyses et points de vue sur la transition. Avec vous, nous explorons des pistes de réflexion pour être complices d’un monde désirable, pour l’ensemble des êtres vivants.

![]()

Dans un contexte marqué par des fractures sociales et politiques, ce second numéro de notre newsletter s’intéresse à un enjeu crucial : le Commun. Entre défiance et crispation, notre société se cloisonne. Mais est-ce vraiment une fatalité ? Face aux défis économiques, environnementaux et sociaux, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de cultiver le dialogue et de renforcer nos liens. Des initiatives en ce sens émergent de toutes parts : société civile, associations, institutions mais aussi entreprises s’organisent pour créer des ponts plutôt que des murs.

Dans ce numéro de « Complice », nous explorons les chemins du « faire commun » dans un monde qui semble nous pousser à l’affrontement.

C’est parti !

![]()

|

|---|

Jusqu’où ira la polarisation de notre société ?

75 % des Français·es estiment que notre pays est divisé. Plus inquiétant encore, 56 % considèrent que nos différences sont devenues trop grandes pour permettre une avancée collective (source : Destin Commun).

Selon Arndt Leininger et Felix Grunewald, les sociétés occidentales subissent depuis les années 80 une montée de la « polarisation affective ». Cette forme d’animosité pousse chaque groupe social à percevoir l’autre comme un adversaire : urbains contre ruraux, conservateurs contre progressistes, jeunes contre anciens, végétariens contre omnivores, féministes contre hommes, voitures contre vélos… Vous voyez le tableau.

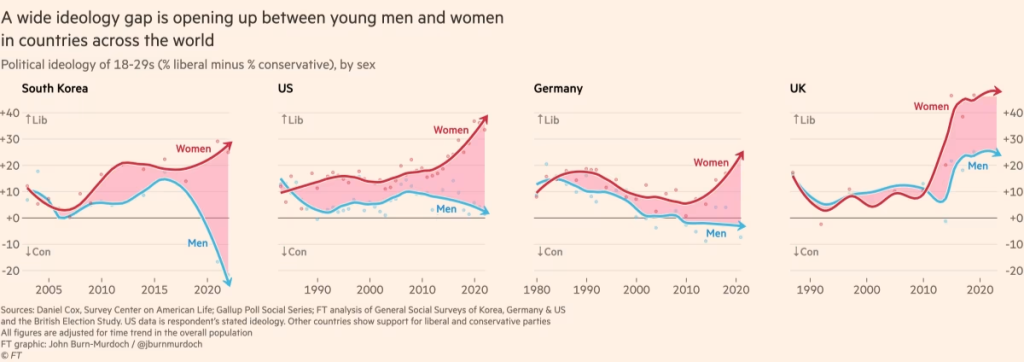

Génération divisée : l’écart idéologique entre jeunes hommes et femmes se creuse

Dans la plupart des démocraties, l’écart idéologique entre les hommes et les femmes s’est creusé au cours des dernières années, notamment chez les jeunes. Pendant des années, les visions progressistes et conservatrices du monde étaient réparties à peu près de façon égale entre les femmes et les hommes. Le Financial Times a compilé de nouvelles études qui montrent que les femmes de 18 à 30 ans sont aujourd’hui bien plus « libérales » (progressistes) que les hommes de la même tranche d’âge.

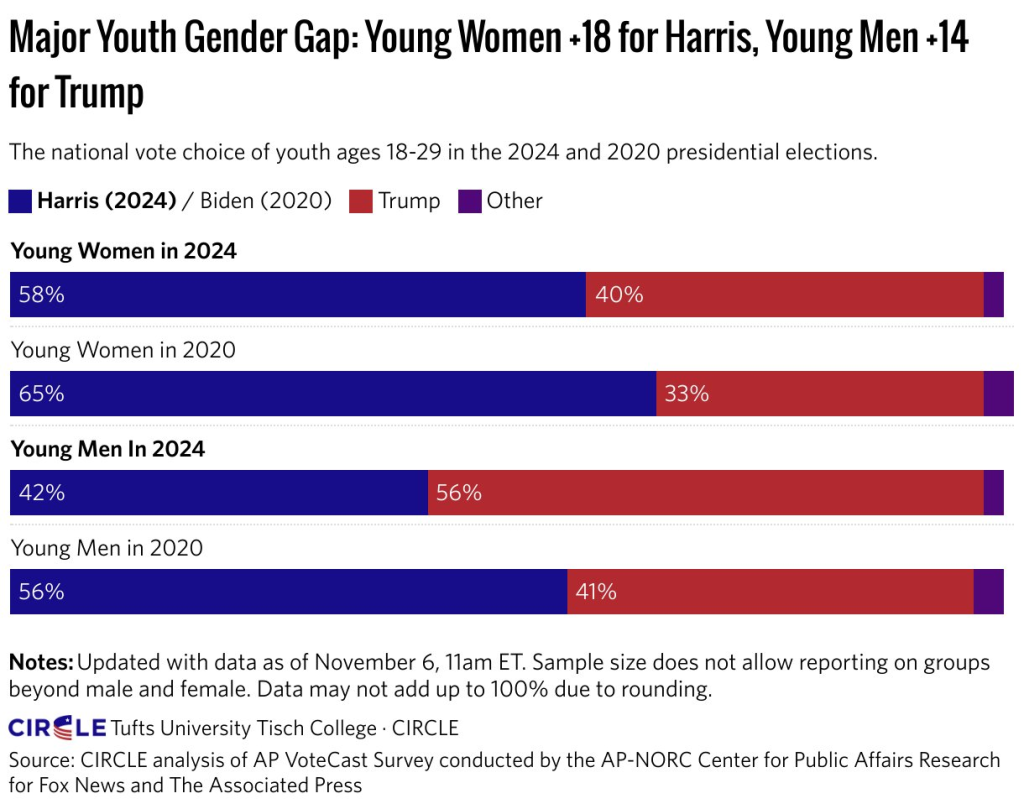

Lors de l’élection présidentielle américaine de novembre, l’écart idéologique entre les jeunes hommes et femmes a atteint des niveaux inédits. En 2020, les 18-29 ans ont majoritairement soutenu Joe Biden (65% des femmes, 56 % des hommes). Mais en 2024, cet écart s’est creusé de façon marquante : 56 % des jeunes hommes ont voté pour Donald Trump, soit une hausse de 15 points par rapport à 2020. Les jeunes femmes, en revanche, sont restées largement favorables au camp démocrate, avec 58 % de soutien pour Kamala Harris, malgré une baisse de 7 points comparé au soutien à Biden en 2020.

Les jeunes hommes et les jeunes femmes évoluent de plus en plus dans des espaces séparés et font l’expérience de cultures distinctes, une situation exacerbée par les réseaux sociaux et autres algorithmes.

En effet, les plateformes jouent un rôle clé dans cette dynamique : selon une analyse du HCE (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes) « les 100 contenus les plus vus sur les principales plateformes » (YouTube, Instagram et TikTok) révèlent que 68 % des contenus Instagram « diffusent des stéréotypes de genre », un chiffre qui atteint 88 % sur YouTube. On retrouve aussi ce phénomène en France ; Salomé Saqué l’a d’ailleurs abordé dans Quotidien.

JO 2024 : une lueur d’espoir ?

Quelques mois après les Jeux Olympiques de Paris 2024, les souvenirs des cérémonies, des médailles et autres moments forts continuent de planer dans nos mémoires.

Chez Patte Blanche, nous les avons vécus comme un espace-temps où la France pouvait (re)faire commun. Un moment rare de cohésion nationale, une respiration collective qui a permis d’imaginer une société capable de célébrer ses différences. Et nous n’étions pas seuls puisque 77 % des Français·es ont estimé que les JO de Paris ont eu un effet rassembleur. Mieux encore, 72 % ont vu dans cet événement une démonstration que la force de notre pays réside dans sa diversité.

Pour nous, cette lueur d’espoir a trouvé son symbole lors de la cérémonie d’ouverture avec la performance d’Aya Nakamura, icône de la scène musicale française, aux côtés de la Garde républicaine. Cette alliance inattendue entre pop culture et tradition française a offert, au delà du spectacle, une image forte d’unité dans la diversité, incarnant l’un des principes fondateurs des Jeux : la fraternité.

« Faut qu’on parle » : l’expérience qui réunit la France

Quand avez-vous eu pour la dernière fois une vraie conversation avec quelqu’un qui pense VRAIMENT différemment de vous ? 🤔

Houston, on a un problème de dialogue. Une majorité de Français·es estime que notre société est tellement fracturée qu’elle semble bloquée, incapable de trouver un terrain d’entente. Face à ce constat, une question s’impose : est-il encore possible d’engager un débat constructif et apaisé entre des citoyens aux opinions opposées ?

C’est pour relever ce défi que Brut. et La Croix viennent de lancer une expérience inédite en France : « Faut qu’on parle ». L’objectif ? Faire se rencontrer en tête-à-tête, le temps d’une journée, des gens aux opinions opposées grâce à un algorithme qui « matche » des personnes ayant répondu différemment à des questions clivantes.

L’idée vient d’Allemagne : en 2017, alors que les tensions autour de l’accueil des réfugiés sont à leur comble, le média Die Zeit lance « Germany Talks » et organise des rencontres entre Allemands aux visions diamétralement opposées pour qu’ils puissent discuter – non pas pour se convaincre – mais pour comprendre pourquoi l’autre pense différemment.

Le succès est fulgurant : 12 000 participants dès la première édition. Forte de cette réussite, l’initiative devient « My Country Talks » et essaime dans plus de 100 pays, rassemblant près de 300 000 participants.

Le projet arrive aujourd’hui en France porté par un duo improbable : Brut., premier média des 18-35 ans né sur les réseaux sociaux, et La Croix, journal historique dont le lectorat a en moyenne plus de 50 ans. Cette alliance incarne parfaitement l’esprit du projet : faire dialoguer des mondes qui ne se parlent plus.

Mais est-ce que ça marche vraiment ? Selon une étude menée par Stanford et le MIT dans le cadre de « My Country Talks », la polarisation affective (les sentiments négatifs envers le « camp adverse ») chute de 77 % et plus de 90 % des participants déclarent mieux comprendre les positions de leur interlocuteur après l’échange. Si les opinions ne changent pas fondamentalement – ce n’est d’ailleurs pas le but – c’est la perception de « l’autre » qui évolue en profondeur.

Alors certes, cette initiative ne sera pas suffisante pour régler tous nos maux, mais n’est-ce pas déjà un premier pas concret vers plus de dialogue ?

PS : Vous voulez en savoir plus sur cette initiative ? Rendez-vous sur Brut. media

Le Grand Bain : quand la mixité sociale commence sur les bancs de l’école

À Marseille comme ailleurs, les enfants grandissent dans des univers parallèles qui ne se croisent jamais. Nord, Sud, centre-ville… autant de mondes qui coexistent sans vraiment se rencontrer. Mais comment espérer vivre ensemble si nous n’avons jamais grandi ensemble ?

Contre la peur de l’autre, une solution émerge à Marseille : provoquer la rencontre. C’est le pari audacieux du « Grand Bain », une initiative qui bouscule les codes de la ségrégation sociale en milieu scolaire.

L’idée est simple mais audacieuse : jumeler des classes d’écoles marseillaises aux réalités sociales radicalement différentes, les réunir autour d’un programme fédérateur (sport, art, environnement, patrimoine…) pour créer des liens durables, authentiques, transformateurs. La force du projet réside dans son approche inclusive. En impliquant enfants, professeurs et parents, le « Grand Bain » transforme toute la communauté éducative en acteurs du changement.

Cette initiative marseillaise démontre qu’il est possible d’agir concrètement pour réduire les clivages sociaux, en commençant par là où tout se joue : l’école. En créant les conditions de la rencontre et de l’échange, le « Grand Bain » dessine les contours d’une société plus cohésive, où la diversité devient une force plutôt qu’une source de division.

Et si la transition écologique était une opportunité de « Faire commun » ?

Face à ces phénomènes d’archipelisation et de bulles d’opinions, on est convaincus, chez Patte Blanche, qu’il est possible de se retrouver autour des enjeux environnementaux. Cela peut sembler contre-intuitif, a priori, puisque l’écologie est source de nombreux clivages et débats (pas toujours policés) dans les médias ou dans les dîners de famille (on anticipe déjà Noël).

Mais en même temps, nous sommes globalement tous d’accord à de nombreux niveaux : respirer un air moins pollué, boire une eau propre, consommer des produits qui ne nuisent pas à notre santé, avoir accès à la nature même en ville… Finalement, quand on y regarde de plus près, on partage plus que ce que l’on peut croire.

L’organisation Parlons Climat a justement traité cette question, en juin dernier, au moment des législatives : peut-on trouver 10 points qui rassemblent les Français·es sur l’écologie ? Et la réponse est oui ! Parmi les enseignements de cette étude, nous avons relevé 3 faits marquants :

1️⃣ Une large majorité des Français·es déclare un franc soutien au développement des énergies renouvelables, toutes appartenances politiques confondues. Ils sont majoritaires à déclarer que le développement des ENR est « très souhaitable » pour la France. Et même les Français·es se déclarant proches du FN/RN et ceux proches d’aucune formation politique, sont à peine plus partagés sur le sujet avec 40 % de « très souhaitable » et 40 % « d’assez souhaitable ».

2️⃣ Pour l’avenir de l’agriculture, le sans pesticides rassemble tous les électorats. La majorité des Français·es (55 %) juge souhaitable une agriculture de demain sans pesticides, même si l’alimentation coûte un peu plus cher.

3️⃣ Impacts du changement climatique : l’adaptation des territoires s’impose comme une réalité et une nécessité quelle que soit l’appartenance politique. Les conséquences du changement climatique au niveau local et la nécessaire adaptation des territoires sont reconnus pour une large majorité des Français·es (plus de 80 % d’entre eux la considèrent certaine ou probable, quel que soit le bord politique).

Pour aller plus loin et découvrir les 7 autres points qui rassemblent les Français·es, on vous recommande chaudement de consulter l’étude de Parlons Climat par ici.

Les entreprises, créatrices de lien commun

Et si les entreprises étaient des bâtisseuses de « commun » ? On pense souvent que les grands projets de rassemblement appartiennent au domaine du politique (et c’est d’ailleurs le premier sujet que l’on a choisi de traiter dans cette newsletter). Mais les entreprises, elles aussi, ont un rôle clé à jouer pour nous unir face aux défis de la transition environnementale ! D’abord en interne : fédérer ses équipes autour de valeurs fortes et d’engagements concrets, c’est poser les fondations d’une culture collective, qui peut d’ailleurs dépasser le cadre de l’entreprise. Cette mobilisation collective, qui donne envie d’agir, est essentielle : sans implication des collaborateurs, difficile de transformer en profondeur son modèle d’affaires pour le rendre plus durable !

Mais les entreprises ont aussi le pouvoir d’aller plus loin. Mobiliser leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs consommateurs… voire toute la société ! Prenons l’exemple de Mustela (dont on vous avait déjà parlé dans notre newsletter sur le renoncement, d’ailleurs). En 2023, la marque a réuni quatre autres laboratoires français (Garancia, La Rosée, Bioderma et Pierre Fabre) pour lancer une gamme de 15 produits dermo-cosmétiques emblématiques, dans des flacons écoresponsables et rechargeables en pharmacie. Une grande première dans le secteur, qui pousse chacun à revoir sa consommation. Ces partenariats, qu’on appelle joliment « coopétition » (un néologisme, mix de coopération et compétition), montrent que même des acteurs concurrents peuvent se rassembler pour faire bouger les lignes. Pour les curieux, on vous recommande chaudement cet article de The Conversation sur le sujet !

Par leur communication, les entreprises jouent aussi un rôle majeur dans la construction d’un imaginaire collectif, et peuvent nous rappeler qu’on a plus de points communs qu’on ne le croit. Le MOOC Imagine 2050 illustre d’ailleurs très bien l’impact de la culture, des médias, de la communication sur nos représentations. Il montre comment des récits joyeux, inspirants nous embarquent vers un modèle de société plus solidaire, et plus respectueux du vivant.

Pour preuve, certaines campagnes militantes et créatives réussissent à nous rassembler autour d’idéaux communs ; et comme les images parlent mieux que les mots, en voici quelques exemples :

👫 TV 2 – “All That We Share” – Une démonstration touchante des histoires et points communs qui rassemblent des Danois, que tout semble opposer au premier regard.

🚄 Sncf – “Hexagonal” – Une célébration du lien singulier entre les Français·es et la SNCF, qui connecte également les Français·es entre eux.

🧩 Scrabble – “Family” – Comment le pouvoir des mots peut révéler toutes les formes et nuances de ce qu’est une famille.

🤝 GMF – Pour ceux qui – Un hommage aux professionnels du service public et à leur dévouement pour aider nous autres.

🎅 Posten – When Harry Met Santa – Une histoire de Noël et d’amour qui fête le 50e anniversaire de l’abolition par la Norvège d’une loi interdisant les relations entre personnes de même sexe.

![]()

Pour mieux comprendre le phénomène de polarisation voici quelques ressources intéressantes :

→ Les inégalités sociales (Une histoire du conflit politique : Elections et inégalités sociales en France, 1789-2022 de Julia Cagé et Thomas Piketty)

→ Les injustices sociales vécues et le sentiment de déclassement (Les épreuves de la vie: Comprendre autrement les Français, Pierre Rosanvallon)

→ Les fractures territoriales : entre urbains, périurbains et ruraux. (L’Archipel français, naissance d’une nation multiple et divisée de Jérôme Fourquet)

→ Les bulles informationnelles renforcées par les algorithmes (TedX d’Eli Pariser qui a plus de 13 ans…)

→ Les effets amplificateurs des réseaux sociaux et de certains médias, qui concentrent l’attention sur des conflits touchant pourtant une minorité de Français·es – rappelons-le (la série “La Fièvre” et le dossier à son sujet de la Fondation Jean-Jaurès).